现在的位置:主页 > 综合新闻 >

张立辰:中国画教育为什么要去吴取潘?(3)

【作者】:网站采编【关键词】:【摘要】:中国画的不写实,意象表现中往往“画意不画形”、“画气不画形”,“形神兼备”。画中形、神、意、气全在画“体”之中,“体”又重在气、势、力凝

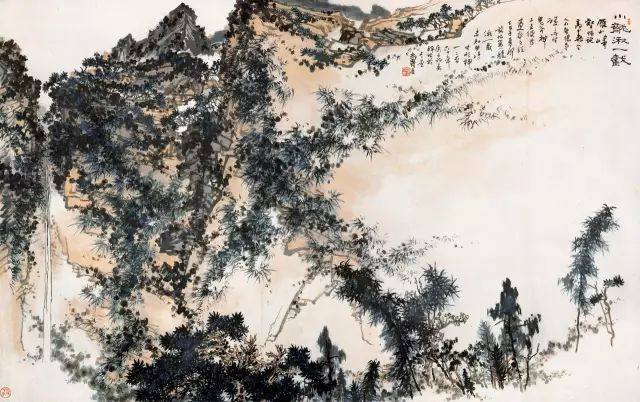

中国画的不写实,意象表现中往往“画意不画形”、“画气不画形”,“形神兼备”。画中形、神、意、气全在画“体”之中,“体”又重在气、势、力凝聚而成的气势线,在画内外跌宕、起伏的起、承、转、合的大小开合的关系之中。

而中国画作为中国文化重要组成部分,也越来越受到世人的关注。中国画的发展应该充分重视文化的自觉,要认识到中国画背后的文化体系存亡发展的重要性。千百年来中国画发展形成如此庞大而严整的体系,在中国文化艺术体系之内寻找创新和突破的生长点,我们不需要用西画来改造中国画,相反,我们要走潘天寿所说的“中西绘画要拉开距离”,各自发展增高增阔的同时互用互补。

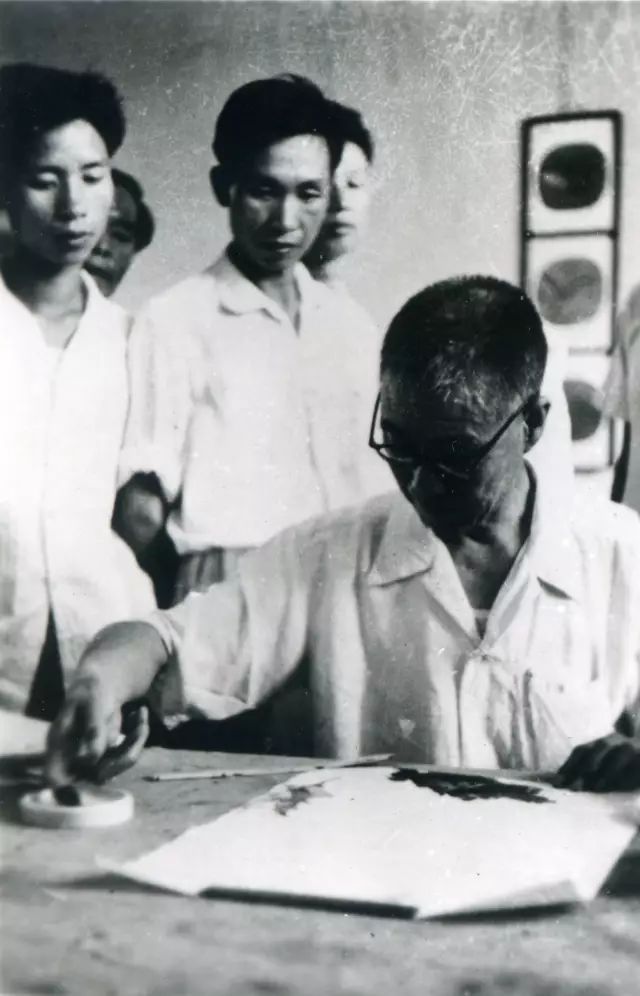

吴冠中

近一百多年来,在西画改造中国画观念的影响下,中国画的写意精神受到很大的消蚀和破坏,当前的中国画表现出严重的制作化、工艺化、写实化倾向,长此以往,中国画的文化基因和艺术精神必然会变异,真正的中国画也可能会从地球上消失!(当然相信不会消失),所以我们要深入理解和领会中国画的写意精神,守住中国画的文化精神底线。

二十世纪五十年代,美术学院尚未单独设立中国画专业,很多人包括一些专业的领导也认为国画不能很好地反映社会现实,很多学生不愿意学习中国画,是因为中国画不科学等等,到了1998年国家教育部竟然下达了红头文件,将中国画专业从中国高等教育本科专业目录中取消了,后来由于中央美术学院和中国美术学院(原浙江美术学院)执掌学术的领导和很多老先生的极力坚持,中国画专业才得以继续勉强存在,但由于文化境遇和体制的局限,中国画的教学还是受到很大的影响,一度陷入困境。

古人说:人品不高,落墨无法。潘先生是在教学中提出“学高不学低”,并没有先验性地定调你的天分格调的高或低,而是强调要重视“学高”,所谓基础功夫要在入门时即立下一个艺术格调问题,不能随随便便,否则贻害将来。

吴冠中的艺术观点是西方的,我们要走潘天寿所说的“中西绘画要拉开距离”的道路。

潘先生要求学生:对前人应认真研究、批判地接受,从高处入手,一开始就要走上正路,要尽可能不走弯路,少走弯路,因此打基础是很重要的。

二十世纪以来,中国画教育“以西画改造中国画”之风盛行,以写实造型观代替中国画意象观,即以西方素描代替了中国画“技”“道”合一的基本功力训练;在写实状物能力上虽有裨益,但却丢失了独有的笔墨语言的审美含量和表现力,已有偏离中国意象艺术轨道的倾向。加上文化语境逐渐变迁等因素,造成了中国画传承的空前危机。

几千年来,中国的哲理、文思,建构了中国博大精深的文化艺术体系,形成了别具特色的中国书画及其通神明、化万物的写意精神,创造了中国书画的辉煌,这是中华民族的骄傲。

在造型艺术中,全世界的绘画分两大类,一是以中国画为代表的东方绘画和以油画为代表的西方绘画。两类各异,潘天寿先生说:“东方绘画之基础,在哲理;西方绘画之基础,在科学,根本处相反之方向,而各有其极则。”因此,中西绘画的极则主要表现在造型观的绝然不同。

吴冠中

中国画笔墨结构的基础元素是中国书画的“一笔”功夫。中国书画最基本的“一笔”中包涵着非常丰富的文化内涵和审美意蕴,有独立的审美价值,是典型的“中国功夫”。

科学思想决定了西画的写实造型观念,决定了它在断裂式变革中却始终不离其根——写实性,便决定了它对客体写实素描的造型手段,而且是在其艺术体系中占主导地位并具有独立训练的意义。

学习中国画首先要把与中国画有关的中国文化以及中国画本体进行深入细致的研究,用心揣摩,自然进入中国画的大道。对自身文化不了解,又盲目学习西方,结果只能走入歪门邪道。

潘天寿先生提出了几个原则:学高不学低;从规律入手,不要从技术入手。潘先生非常重视入手的基础,这个基础不只是中国画的具体技法与材料工具的运用能力,更是对中国画艺术特征与表现性质的准确理解和把握。

(一)中国画的“中国精神”和“写意精神”

文章来源:《中国民族教育》 网址: http://www.zgmzjyzzs.cn/zonghexinwen/2022/0914/369.html

中国民族教育投稿 | 中国民族教育编辑部| 中国民族教育版面费 | 中国民族教育论文发表 | 中国民族教育最新目录

Copyright © 2021 《中国民族教育》杂志社 版权所有 Power by DedeCms

投稿电话: 投稿邮箱: